La Strategia della Tensione

di

Cosa Nostra

Ho sempre contestato la definizione di anni di piombo attribuita agli anni Settanta, preferendo "anni del tritolo", vista la lunga sequenza di stragi che da piazza Fontana in poi si sono alternate e mischiate agli omicidi politici di brigatisti e soci.

Gli anni del tritolo, però, non finirono insieme al decennio ma continuarono fino al 1994 con gli omicidi politici e le stragi di matrice mafiosa.

Portare l’attacco al cuore dello Stato era un vecchio slogan brigatista, ma ci sembra che renda bene la drammaticità di quanto avvenne il 3 settembre 1982.

Cosa Nostra non aveva mai smesso di uccidere chi le si opponeva, ma negli anni Settanta lo Stato, i partiti, i giornali, preferirono enfatizzare i delitti dei terroristi nostrani, sorvolando sulla strage a bassa intensità (almeno trecento vittime dal 1970 al 1994) perpetrata da Cosa Nostra. Come i brigatisti e i loro sodali, anche i mafiosi avevano colpito uomini per loro pericolosi, per le inchieste che svolgevano o per l’opposizione e il seguito che potevano avere fra chi li contrastava.

Ad aprile dello stesso 1982 era stato ucciso Pio La Torre, segretario regionale del PCI, e prima di lui in quegli anni erano caduti anche due Procuratori Capo di Palermo, il Presidente della Regione Siciliana e il Capo della Squadra Mobile di Palermo, ma non erano mai state toccate figure che, al di là del ruolo che ricoprivano, erano unanimemente riconosciute come simboli.

Ma Carlo Alberto dalla Chiesa – e prima di lui Aldo Moro – erano ben più che figure di spicco, perché più di chiunque altro impersonavano lo Stato; erano dei simboli di altissimo livello che dal punto di vista dei loro carnefici andavano eliminati, per trarne una legittimazione come antistato. Così le B.R. fecero il salto di qualità sequestrando e poi uccidendo non l’uomo di partito, ma l’ex Presidente del Consiglio e probabile futuro Presidente della Repubblica, e i mafiosi fecero il loro uccidendo l’uomo che agli occhi degli italiani impersonava lo Stato molto meglio di numerosi politici inetti e spesso corrotti.

Fino a sei mesi prima non avrei immaginato che la morte del Generale mi avrebbe colpito tanto e tanto mi avrebbe addolorato, che mi avrebbe fatto provare tanto sgomento e rabbia. Negli anni precedenti, infatti, ero stato uno dei tanti che, come disse di sé Leonardo Sciascia, non stavano né con lo Stato né con le Brigate Rosse e vedevo dalla Chiesa come uno strumento del potere e per questo non mi era particolarmente simpatico. Ma quando si cominciò a parlare di lui come Prefetto di Palermo con il compito di guidare la lotta alla mafia, come per incanto cambiai atteggiamento e, come tutti i siciliani onesti, pensai che questa volta lo Stato faceva sul serio e che una volta per tutte ci saremmo liberati del cancro mafioso.

Pensavamo tutti male, come si è visto. Forse era anche prevedibile, dato che ben diverso era il male da combattere e il contesto in cui si muoveva il nemico. Infatti le BR e soci erano un corpo estraneo non solo allo Stato che combattevano ma anche a quegli strati sociali di cui si illudevano di essere le avanguardie.

Cosa Nostra e le altre mafie, invece, erano ben inserite nel tessuto sociale dei rispettivi territori e avevano già iniziato a diffondere metastasi in altre zone d’Italia, espugnando non solo Palermo/Sagunto ma tutto il Paese.

Come si arrivò a un gesto così eclatante, cosa determinò la morte di Carlo Alberto dalla Chiesa? La risposta viene dai due fronti in teoria contrapposti ma in realtà complementari, la stessa Cosa Nostra e le istituzioni. Negli anni a cavallo fra i Settanta e gli Ottanta, dopo una guerra senza precedenti, i corleonesi avevano piegato le cosche cittadine. Qualche studioso, partendo dalla definizione della mafia come antistato dotato di un proprio ordinamento giuridico, con norme penali e addirittura costituzionali, ha parlato di colpo di stato dei corleonesi. Comunque sia, questi ultimi imposero la propria politica basata esclusivamente sulla cieca violenza.

Ma come le istituzioni contribuirono a indebolire il neo Prefetto e a vanificare il suo operato?

Secondo Nando dalla Chiesa, sociologo nonché figlio del prefetto, «… quando si tratta di mafia o terrorismo, gli omicidi importanti vengono sempre da molto lontano, oltre che di parole e di intenzioni assassine essi [sono] intessuti anche di parole, di meschinità, di gelosie, di invidie, di illegalità da coprire. C’è un mondo che si mette in movimento intorno a un uomo e che progressivamente lo isola, gli fa il vuoto intorno fino a offrirlo al carnefice su un vassoio d’argento.»

Questo – con il supporto-megafono di certa grande stampa nazionale, compresi alcuni dei giornali che lo avevano sostenuto durante la lotta al terrorismo – è quanto accadde al generale già da prima che assumesse il nuovo incarico. Le stesse miserabili motivazioni che dieci anni dopo precedettero la fine di altri due uomini simbolo, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Il movimento contro dalla Chiesa iniziò quando il Generale fu nominato Vicecomandante generale dell’Arma, ma se fra i suoi colleghi la nomina generò le solite invidie e gelosie, ben diversi erano i moventi di chi, dopo la nomina a prefetto di Palermo, lo osteggiò in contesti diversi, compreso quello economico-imprenditoriale.

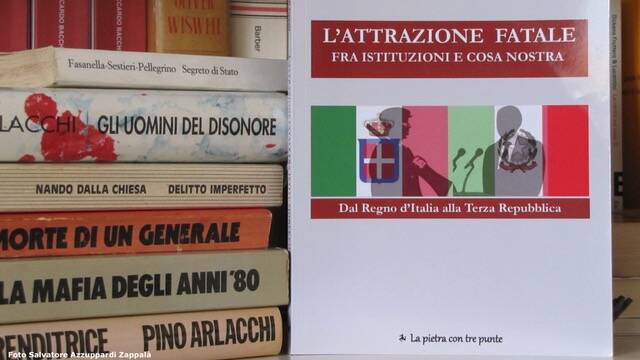

Fin dai primi decenni dopo l’Unità si era sviluppato – non solo in Sicilia – un intreccio di relazioni e di interessi fra mafiosi da una parte e istituzioni e classi dirigenti dall’altra. Relazioni reciprocamente sollecitate, che qualcuno ha chiamato "Attrazione fatale fra Istituzioni e Cosa Nostra".

Va precisato che per classi dirigenti intendiamo non solo quelle politiche e amministrative, ma anche certa imprenditoria, sia quella locale che la grande imprenditoria nazionale, che proprio a partire dagli anni Ottanta avviò stabili collegamenti con le cosche, tanto da far dire a Giovanni Falcone, nel corso di un convegno, che la mafia era entrata ormai in borsa. 1*

Già dieci anni prima, peraltro, lo stesso Carlo Alberto dalla Chiesa, in una relazione alla Commissione Parlamentare Antimafia allora in carica aveva scritto «a monte della vera e propria organizzazione mafiosa si intuiscono o si intravedono interessi e capitali di terzi insospettabili» 2*

Naturalmente nella delegittimazione del Generale si distinsero quei politici che a Palermo come a Roma avevano solo da temere dalla sua attività. Particolarmente ostile fu la corrente andreottiana in Sicilia. Non meno grave – per connivenza, per ignoranza o altro – fu il comportamento contraddittorio del governo e in particolare del ministro del'Interno Rognoni, che da un lato sollecitò dalla Chiesa perché accettasse il difficile incarico e dall'altra gli negò fino all'ultimo i necessari poteri di coordinamento nella lotta alla mafia.

Tutto ciò porta a inquadrare l’uccisione del Generale come omicidio politico. «Gli omicidi politici di Carlo Alberto dalla Chiesa, di Pier Santi Mattarella e di Pio La Torre sembrano andare oltre la comune azione di mafia, proprio per la personalità degli assassinati, per i progetti che essi perseguivano.» E più avanti «Buscetta, che è l'uomo più addentro alle logiche di Cosa Nostra, e che è per ciò in grado di offrire attendibili chiavi interpretative per gli omicidi più rilevanti … aveva chiarito che «un'entità» avrebbe chiesto nel 1979 a Cosa Nostra, che allora non poteva avere un interesse diretto all'omicidio, di uccidere il generale dalla Chiesa.» 3*

Si può dire, dunque, che Carlo Alberto dalla Chiesa fu ucciso dalla dirigenza mafiosa con la connivenza di chi – politici e amministratori locali e nazionali, alti ufficiali dei carabinieri, grande imprenditoria e grandi giornali nazionali – a Palermo, a Roma e a Milano aveva boicottato per interesse o per semplice ignoranza della gravità del problema mafia, l’uomo che avrebbe potuto fare più e meglio di Cesare Mori, se gli avessero attribuito adeguati poteri.

Nei giorni successivi si assistette ai soliti ipocriti pianti di coccodrillo di chi, colposamente o dolosamente, aveva lasciato solo dalla Chiesa e al suo funerale gli unici a non essere contestati dalla folla di palermitani onesti accorsi per l’ultimo saluto all’uomo che aveva incarnato la loro ansia di giustizia, furono il Presidente Pertini e l’arcivescovo di Palermo Cardinale Pappalardo.

L’anno dopo a cadere fu il capo dell’Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo, Rocco Chinnici, ideatore del cosiddetto pool di magistrati che in gruppo conducevano le indagini. Dopo ancora le cosche diedero il via alla loro strategia della tensione, adottando il metodo tipico dello stragismo neofascista, cioè colpire nel mucchio, mentre fino ad allora i mafiosi, come i brigatisti, avevano sempre colpito obiettivi ben precisi. Così il 23 dicembre 1984 fecero esplodere una bomba sul Rapido 904 Roma-Monaco di Baviera. L'obiettivo e il luogo (quello in cui nel 1974 c’era stato l’attentato al treno Italicus) puntavano a sviare le indagini facendo rivivere l’emergenza terrorismo. Ben presto però, emerse un inquietante intreccio tra Cosa Nostra, la Camorra, la Banda della Magliana e l'estrema destra (magari, chissà, con l’aiuto o la regia dei soliti servizi segreti deviati).

In questo triste quadro si inserì un elemento gioioso, che scosse e diede nuova speranza ai siciliani onesti, il Maxiprocesso a Cosa Nostra, scaturito dalle rivelazioni di Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno e istruito dal pool guidato da Antonino Caponnetto, di cui facevano parte Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Leonardo Guarnotta e Giuseppe di Lello.

Mentre la carneficina continuava Giovanni Falcone fu chiamato al Ministero dal ministro Martelli e Paolo Borsellino fu nominato Procuratore a Marsala. Per entrambi si ripeté quel movimento per delegittimarli, di cui Nando dalla Chiesa parla a proposito di quanto avvenne a suo padre.

Dispiace dire che a fare insinuazioni gratuite fu anche Leonardo Sciascia, che in un articolo sul Corriere intitolato I professionisti dell’antimafia, accusò Borsellino di sfruttare il proprio impegno contro le cosche per fare carriera. Borsellino, per la sua esperienza nelle inchieste di mafia era stato preferito, come Procuratore capo di Marsala, a due colleghi con maggiore anzianità di servizio ma, dimenticando che l’esperienza conta più dell’anzianità, lo scrittore affermò che «nulla vale più, in Sicilia, per far carriera nella magistratura, del prender parte a processi di stampo mafioso.» Siamo certi della buona fede di Sciascia nel suo disprezzo per gli opportunisti dell’antimafia; anche lui, però, come molti di coloro che si arroccano negli ideali chiudendo gli occhi davanti alla realtà, finiva col fare il gioco dei mafiosi.

Arriviamo così alle stragi di Capaci e di via d’Amelio. I fatti sono fin troppo noti e siamo certi di non mancare di rispetto ai due eroici magistrati palermitani uccisi, se non ci soffermiamo sulle vicende che li portarono al sacrificio.

L’anno dopo la mafia sferrò il definitivo attacco al cuore dello Stato, con le bombe piazzate a Roma, Firenze e Milano. A gennaio del 1994, infine, fallì un altro attentato che a avrebbe potuto causare molte decine di vittime, fra gli spettatori e i carabinieri in servizio allo stadio Olimpico a Roma.

Concludendo questa triste carrellata, dobbiamo constatare che la mafia purtroppo riuscì là dove avevano fallito le Brigate Rosse. Infatti, in nome di un presunto male minore, cioè per scongiurare altri morti, quell’entità che genericamente chiamiamo Istituzioni, decise di avviare una trattativa con i terroristi mafiosi, per fare cessare gli attentati.

Ulteriore riprova del Connubio mai cessato, perché si fece con i mafiosi la trattativa negata alle B.R. per salvare Aldo Moro.

La trattativa fu a lungo negata dalle “Istituzioni”, ma alla fine venne fuori e si celebrarono dei processi a conclusione dei quali i funzionari di pubblica sicurezza coinvolti furono assolti perché il fatto non costituisce reato. Tuttavia, la sentenza di appello (che, non dimentichiamolo, giudica nel merito) conferma in alcuni passi il coinvolgimento di fatto del Capo dello Stato e del ministro della Giustizia, il quale scelse di non rinnovare il 41-bis a 334 mafiosi. 4*

La conclusione è che se uno Stato rinuncia al suo ruolo di legittimo detentore dell’uso della forza, per riconoscere quella – illegittima – di sanguinari criminali, questo non è un reato.

Noi che non accettiamo simili cedimenti, prendiamo atto che non è reato, ma non possiamo non considerarlo tradimento dei cittadini onesti, tradimento di una intera regione (e dell'Italia intera) che da un secolo e mezzo non riesce a liberarsi dal giogo mafioso per l’ignavia e la connivenza delle istituzioni locali e nazionali, tradimento, infine, del sacrificio delle centinaia di valorosi che hanno pagato con la vita l’impegno a difesa di uno Stato che ha deciso di scendere a patti con i loro assassini.

1* SCIARRONE, Mafia e potere: processi di legittimazione e costruzione del consenso, pag. 381

2* Ricostruzione del fenomeno mafioso, pag. 211

3* Dalla relazione finale del Presidente della Commissione Antimafia dell’XI Legislatura.

4 Cfr. Le stragi mafiose del 1993 e la trattativa per l'alleggerimento del 41-bis in:

https://www.antimafiaduemila.com/home/opinioni/305-mafia-in-pillole/80385-le-stragi-mafiose-del-1993-e-la-

trattativa-per-l-alleggerimento-del-41-bis.html

Aggiungi commento

Commenti